LABORATORY

研究室紹介

SCROLL

全研究室紹介

物質化学類の研究室を一覧で紹介いたします。

-

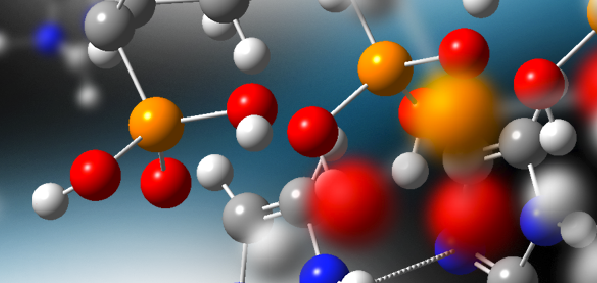

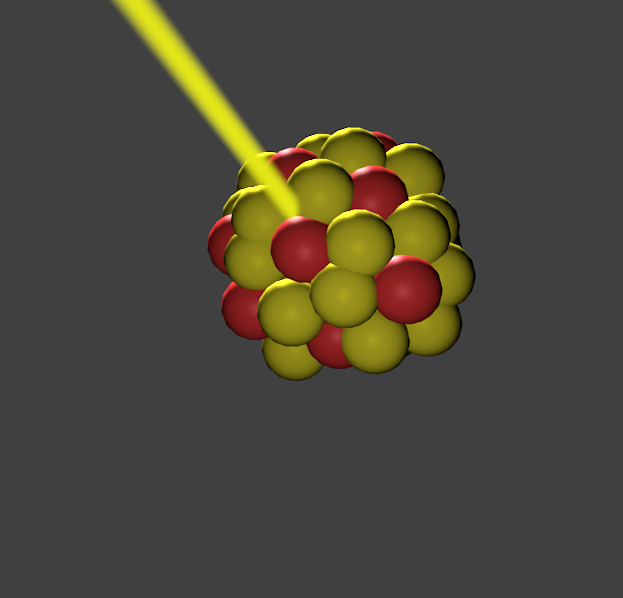

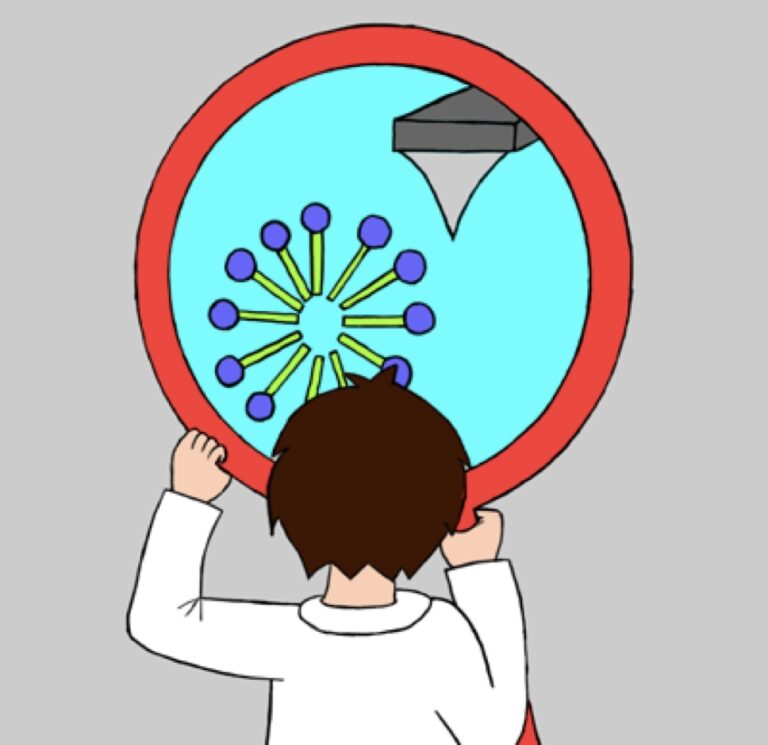

酸化物や硫化物を分子レベルでデザインし、次世代の高機能材料を生み出す研究室です。 ポリオキソメタレートという分子性酸化物を土台に、金属イオンの置き換えや多核構造の導入で物質の構造を自在にコントロール。 人工光合成や分子機械への応用を目指し、実験計画から実行、分析までを学生自身が主導します。 ゼミでの報告や国内外の学会発表を通して、論理的思考力やプレゼン能力も高められる、アットホームな雰囲気の研究室です。

研究の進め方

研究室では、まず自分で実験計画を立てることを重視します。 どの酸化物・硫化物をどう組み替えるかを考え、反応条件を最適化。 その後、各種分析装置を使って物性を解析し、物質の機能を明らかにしていきます。 週1回のゼミでは実験結果を報告し、文献紹介を通じて論理展開を鍛錬。 TA・RAとして後輩支援や授業補助の機会もあり、教える力も磨かれます。 スポーツ大会やバーベキューなど、研究以外の交流も盛んで、研究とプライベートの両立が図れます。

-

金属イオンと有機配位子がつくる“動く分子”を自在に設計し、自発的に巨大構造を組み立てたり、刺激で形を変えたりする錯体を生み出す研究室です。 有機配位子の精密設計と金属選択を基に、応答性超分子や機能性錯体を合成し、その特性を評価します。 週1回のセミナーや三週間に一度の実験報告で論理力やプレゼン力を鍛え、国内外の学会でも成果を発表。 アットホームな雰囲気で、ディスカッションを重ねながら新奇分子を追究できます。

実験と討論

ディスカッションを重視し、教員や学生同士で研究計画を練り上げた上で合成・評価を行います。 毎週のセミナーでは実験経過や文献を紹介し、三週間に一度の報告会で結果と課題を共有。 雑誌会ではトップジャーナル論文を批判的に読み解き、新しいアイデアを得る場とします。 BBQや飲み会など息抜きイベントも多く、研究と交流を両立しながら、「世界で初めて」を目指す分子創成に挑戦します。

-

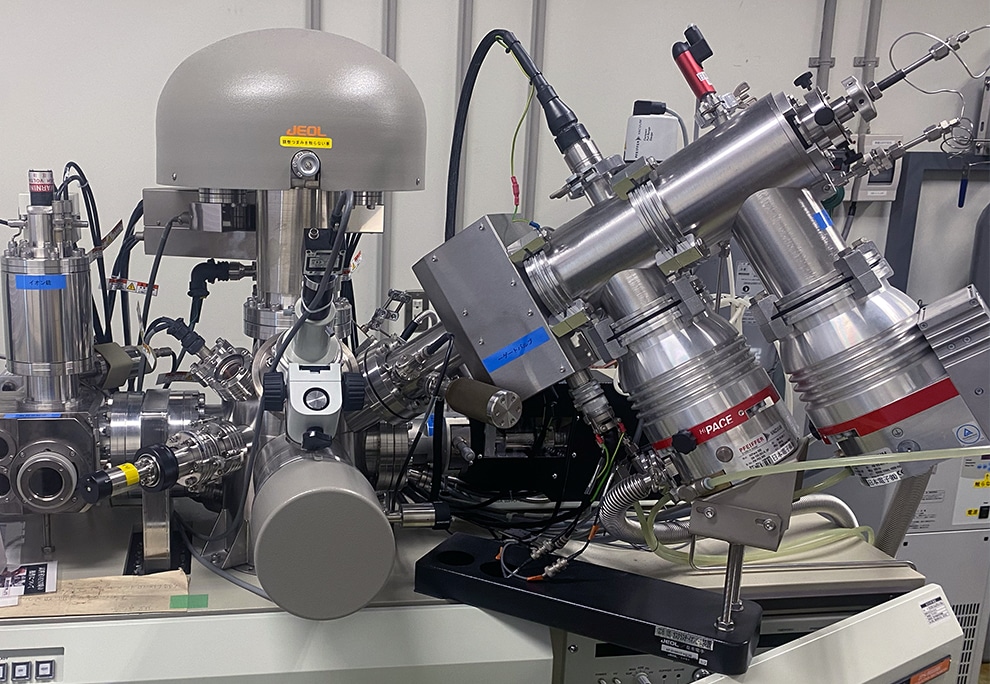

実験パートと計算パートに分かれ、固体NMRやESR、回折法、熱測定などの物理化学手法と、統計力学・量子化学計算による解析を組み合わせて原子・分子レベルの物性を探る研究室です。 週1回の全体ゼミで最新手法を学び、パート別ゼミで専門技術を深掘り。 学生は自らテーマを設定し、実験・計算の両面から問題解決力を養います。 学会発表やプログラミング学習も推奨され、幅広い視野を手に入れられます。

計算と実験

実験パートは固体NMR解析法を中心に、試料作成からデータ取得・解析までを担当。 計算パートは量子化学計算や新解析法開発に取り組みます。 週1回の輪読ゼミで専門書や論文を読み、実験・計算パート別のゼミで個別課題を報告。 自由度高く研究を進めつつも、全体ゼミでは融合的な議論が生まれ、互いの視点を学べます。 飲み会での意見交換も活発で、研究と人間関係の両方を育める環境です。

-

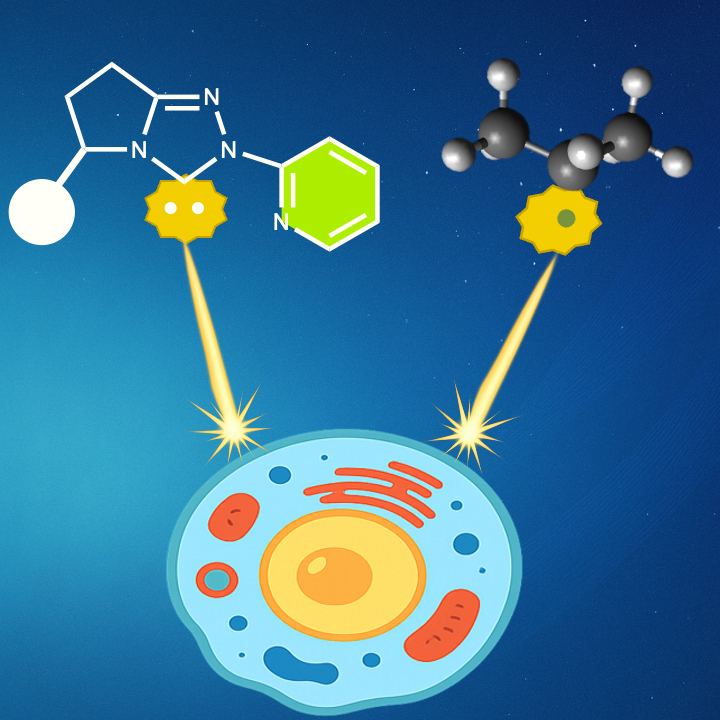

有機合成反応と分子ツールの開発を通じて、生命科学への貢献を目指す研究室です。新規反応の開発、低分子ゲル化剤、分子プローブなどを軸に、分子レベルでの「ものづくり」を追究し、創薬・バイオテクノロジー・材料科学への応用を視野に入れた研究を展開しています。

自ら課題を提案・解決できる自主性を育む

研究室では、週1回の研究報告会・雑誌会、週3回の輪読会を通じて、論理的思考力と英語力を養成。 自ら課題を提案・解決できる自主性を育むことを重視しています。また、失敗を恐れず挑戦する姿勢を歓迎します。 研究テーマは、新規反応開発や触媒的不斉反応など、有機合成化学に関わる題材の中から自ら選択。実験計画の立案から実施まで主体的に取り組みます。 報告会では進捗や課題を共有し、雑誌会では有機化学の論文を紹介して分野の動向を把握。 輪読会では最新の英語論文を精読し、英語力と科学的読解力を鍛えます。 実験は主に日中に集中的に行い、効率的な研究スタイルを推奨。 加えて、定期的な懇親会などを通じて、研究仲間との交流を深め、多角的な成長を支援しています。

-

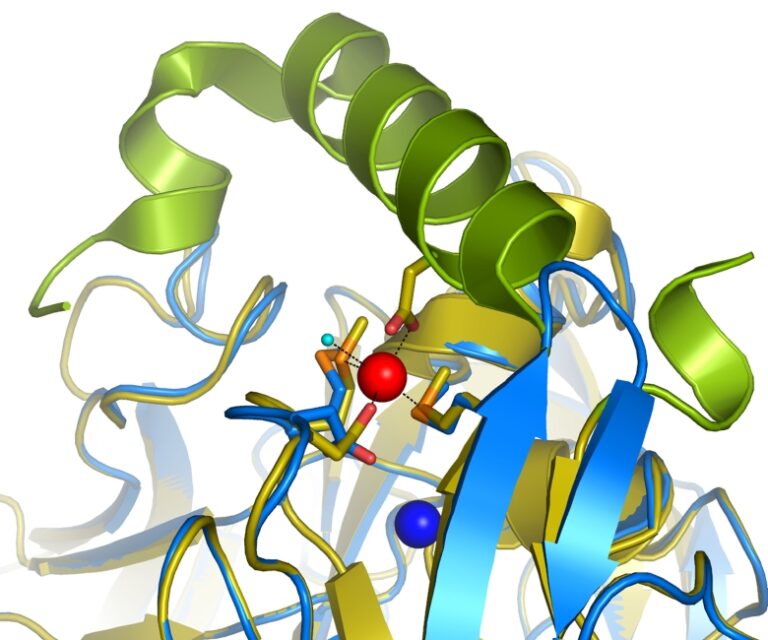

金属タンパク質などが担う酸化還元反応や二次代謝酵素の構造・機能の解明などの基礎研究と、それら酵素のバイオセンサーや生物燃料電池への応用もめざす二刀流の研究室です。 天然ゴム合成マシナリや光合成酵素など、重要かつ未解明の生命現象に関わる酵素を対象に深い解析を実施。 遺伝子操作から微生物の培養、タンパク質の精製・分光分析・構造解析まで、生化学に関するあらゆる研究スキルを習得できます。 教員・学生の親睦を大切にし、互いに助け合う雰囲気が特徴です。

ゼミと交流

全員参加の雑誌会と輪読会を通じて最新の研究を学び合うことで、批判的思考力とプレゼン能力を磨き、研究報告会や学会発表を通じて実践的な研究発信力を育成します。 研究室外イベントでは定期的に懇親会や同窓会を開催し、研究とリフレッシュのメリハリと縦の繋がりも確保。 教員と学生が一体となって、観察眼と論理的思考を高められる環境です。

-

分析化学は化学成分の分離や計測を行う学問分野です。 分子間で働く相互作用とともに、光や電場といった物理的な現象を活用することで、効率的な分離や物質の特性評価、反応機構の解明といった多岐に渡る分析が可能になります。本研究室では独自に開発した分析法を基にソフト界面(液液界面、膜表面、高分子・タンパク質表面)における薬剤や生理活性物質の関わる反応機構の解明を行うとともに、先端的な分光計測法の開発も含めた幅広い研究を実施しています。

研究概要と活躍の場

水と油のような混ざり合わない液体の間には液液界面と呼ばれる領域が存在します。 この領域は細胞膜と似た特徴を持っており、薬の効果や薬剤分子がどのように膜を透過するかを解析することができます。 本研究室では独自に開発した分光電気化学法を用いて、液液界面に形成した模倣生体膜を薬剤が透過する機構を明らかにするとともに、生体に適合する高分子を用いて膜透過の制御に取り組んでいます。 また、レーザー分光法を用いた貴金属ナノ粒子の反応解析やキラルな分子の分析法の開発にも取り組んでいます。 研究活動を通して高度な専門性と応用力を身に付け、卒業生は民間企業だけでなく、国立研究機関や科捜研の研究員、大学教員としても活躍しています。

-

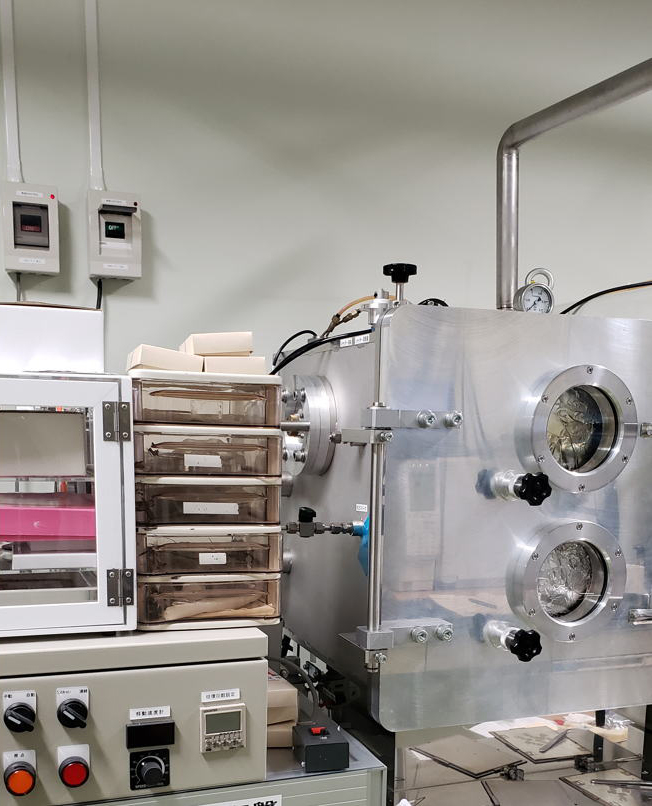

放射線分光法を駆使して物質科学を探る放射化学の最前線を担う研究室です。 メスバウアー分光、陽電子消滅分光、γ線摂動角相関など、多彩な核プローブ法で材料の特性を解明。 4年生~院生が全員で論文紹介や研究報告を行い、英語論文読解力と発信力を鍛えます。 広々としたRI実験スペースと充実のイベントで、真剣な研究とリラックスを両立できる環境です。

ゼミと発表

全員参加の輪番制ゼミで専門知識と英語力を養成し、週1回の研究報告会で進捗と課題を共有。 院生は日本放射化学会での発表を必須とし、発信力を強化します。 RI施設の充実した実験環境では、安全教育とマナーを徹底。 規則正しい生活リズムを保ちながらも、自主的に研究に打ち込める自由度が魅力です。

-

福島第一原発事故で放出された放射性核種の大気・陸海域動態を追跡し、環境トレーサーとして放射性炭素やRa同位体も活用する研究室です。 尾小屋地下測定室の低バックグラウンドγ線計測で貴重データを収集。 現地調査を伴うフィールドワークと、輪読・ゼミ発表を通じて分析力と発表力を磨きます。 自然に囲まれた能美市の施設で、実践的かつ多彩な経験が得られます。

フィールド調査

河川や湖沼、沿岸域など多様なフィールドで定期的に環境サンプリングを実施。 サンプル前処理から物性分析、γ線計測までを一貫して学ぶことが可能です。 春・夏のゼミ発表で進捗を議論し、国内外学会参加でプレゼン力を強化。 学生発表会や合同研究会も開催され、環境放射能と地球化学を融合的に学べる場が整っています。

-

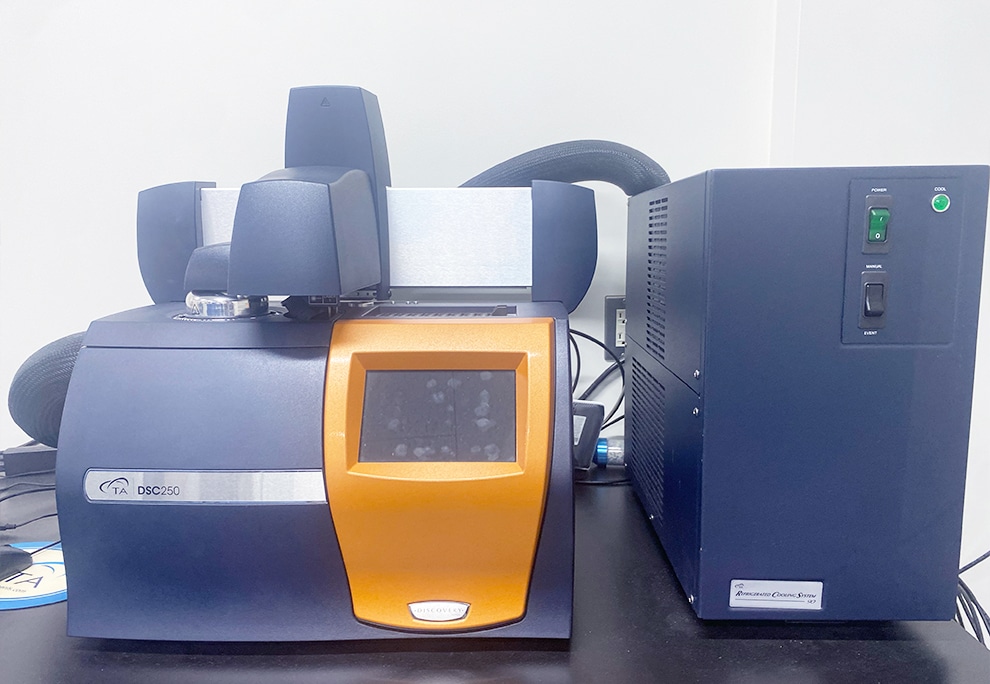

当研究室では、刺激応答性などの新しい機能を持つ界面活性剤の合成・評価を行っています。さらに、固液界面現象の原子・分子スケール観察を実現する原子間力顕微鏡の開発にも取り組んでいます。界面現象を原子・分子レベルで理解し、新たな機能発現の追究を目指しています。 英文テキストゼミや研究報告会を通じて専門知識を深め、学会発表にも積極的に挑戦できる環境を整えています。研究活動と学生生活のバランスを大切にし、充実した研究環境を提供しています。

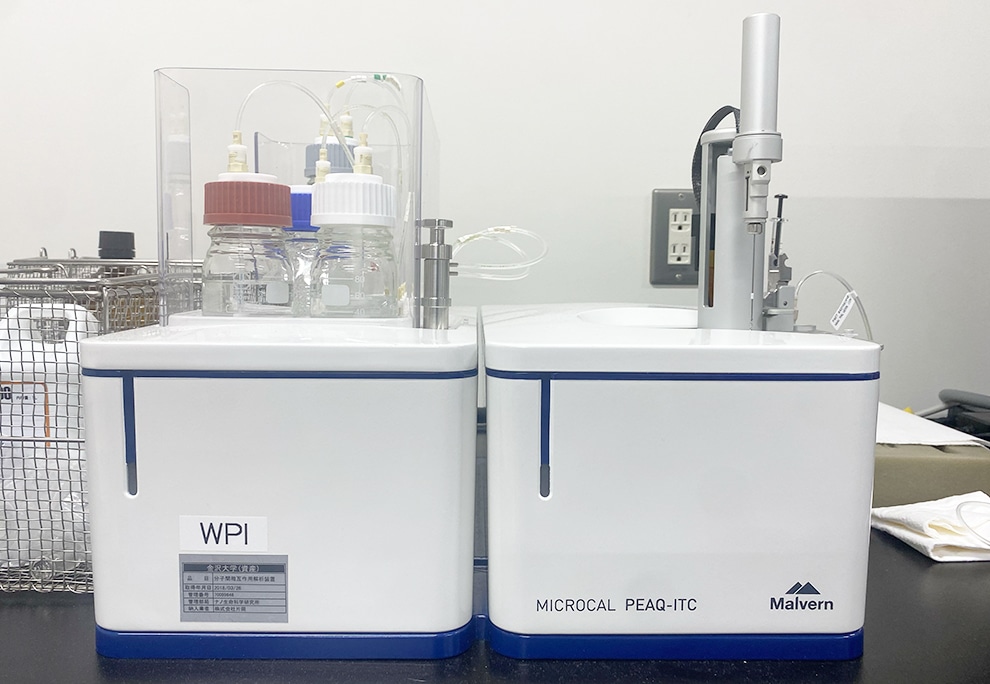

研究活動

各種分光計測・熱量計測や顕微鏡観察に加えて、計算機シミュレーションやデータ科学手法を駆使し、界面現象や分子集合系の構造・物性をナノスケールで解明しています。研究室内ゼミでは、コロイド・界面化学の基礎・専門知識の習得や先端科学技術の情報収集を行っています。これらを通じて、高度な実験技術と豊かな発想力、プレゼンテーション能力を養うことができます。

-

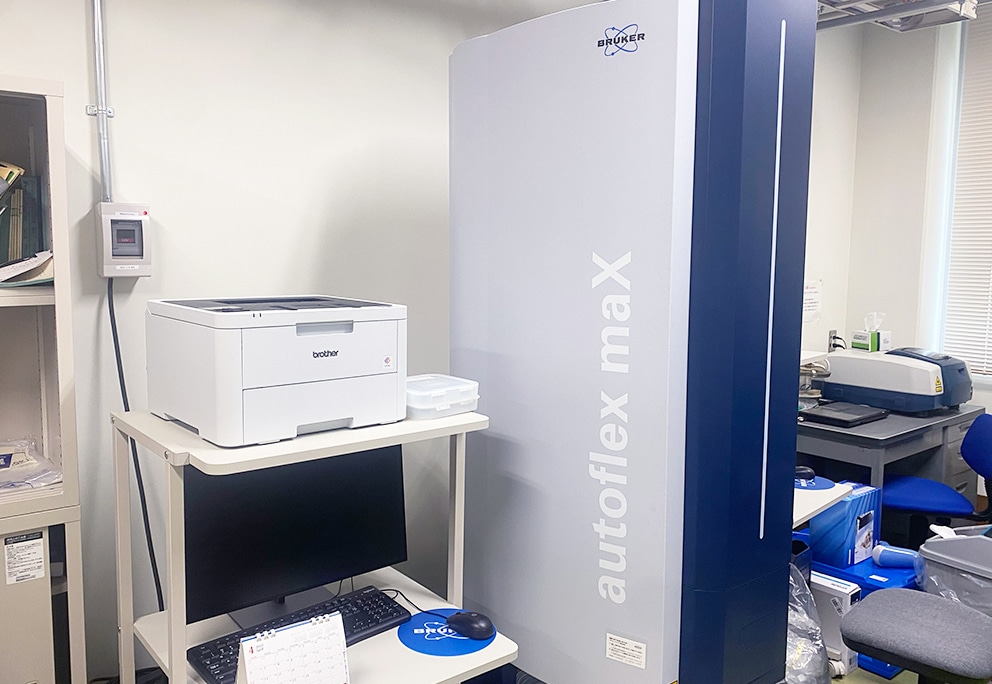

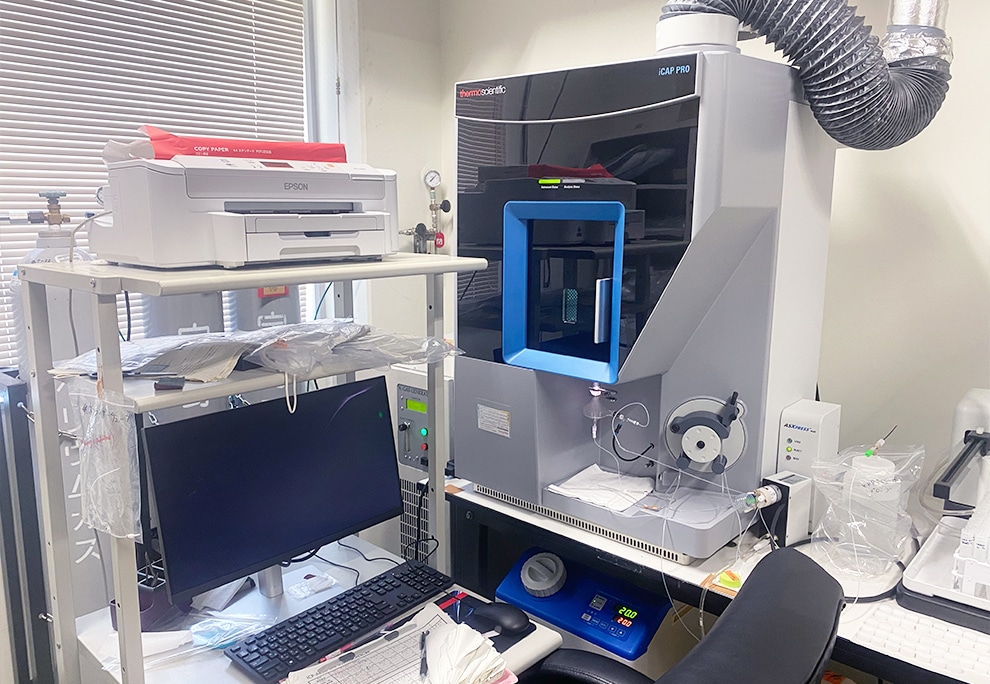

分析・環境化学研究室では、人や環境に存在する化学物質の動態を解析し、持続可能な社会を目指します。 土壌や廃棄物からレアメタルを効率的に分離する湿式化学洗浄法、海洋プランクトンの増殖を自在に制御する技術、自然水中の微量元素を化学形態別に分析する手法を開発。 フィールドワークと最先端分析装置の併用で得られるデータを、学会発表や共同研究を通じて発信し、実践力を養います。

カリキュラム

博士前期課程では講義に加え、研究グループ所属後すぐに週1回のゼミや雑誌会で研究計画と進捗を報告。 フィールド調査とラボ解析を交互に行い、両者の連携を体得します。 後期課程では国際会議への参加や英語論文執筆を必須とし、発信力を強化。 共同研究先企業や異分野の研究者との交流を通じて、実務的スキルと問題発見力を伸ばします。

-

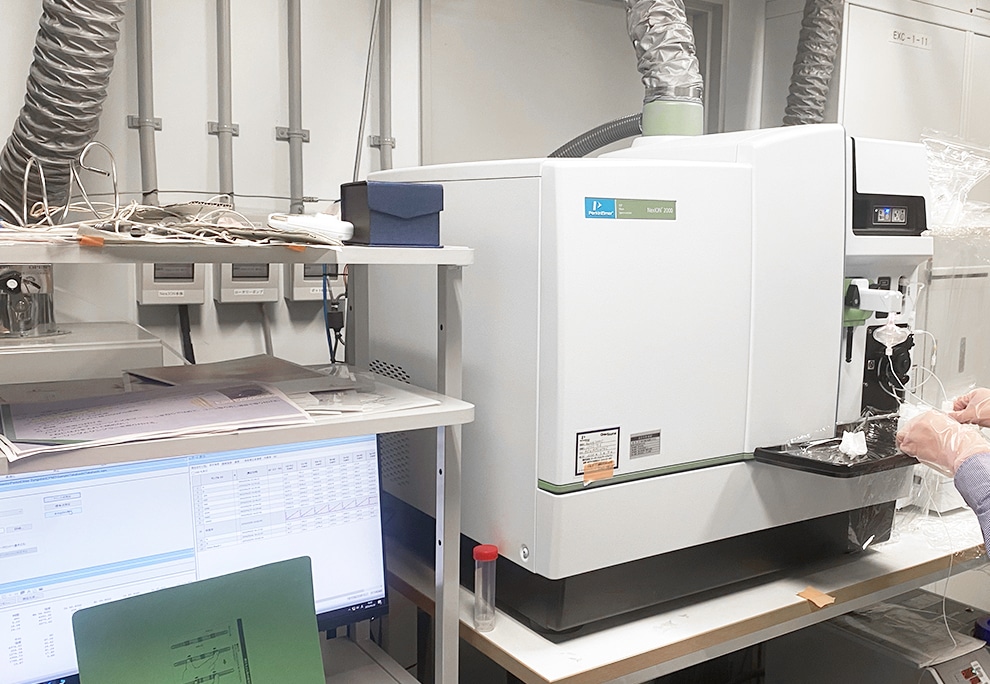

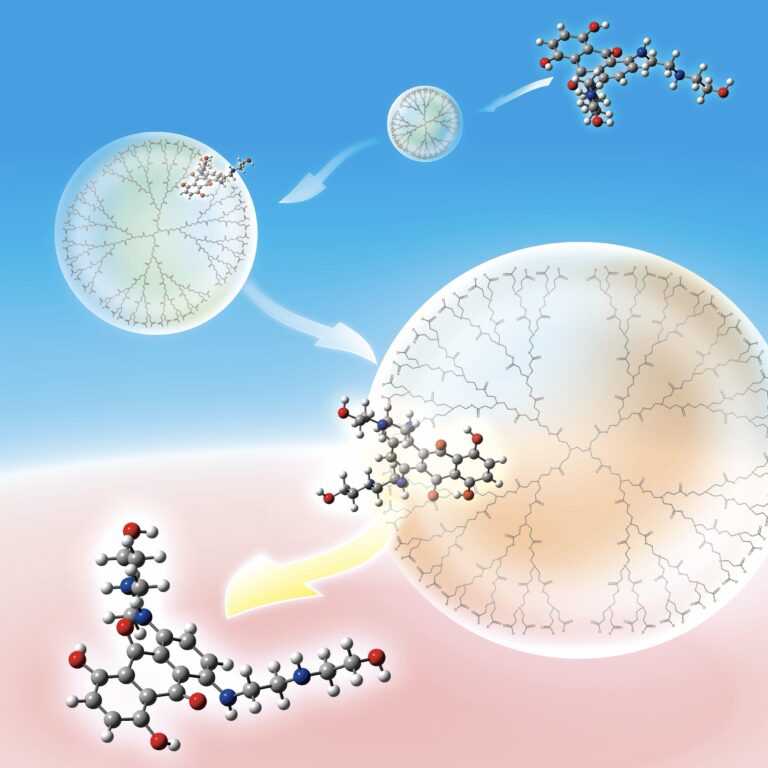

高分子合成化学研究室では、一次構造から超分子レベルの高次構造まで緻密に制御し、機能性ソフトマテリアルを創出しています。 分子構造と機能の関係を深く探求し、立体構造のわずかな違いが光、電子、スピン、分子認識などに及ぼす影響を明らかにすることを目指しています。 特に、ポリマーが自ら巻き・応答するしくみを設計する「動くらせん高分子」の化学に注力しており、この分野で世界をリードする研究を展開中です。

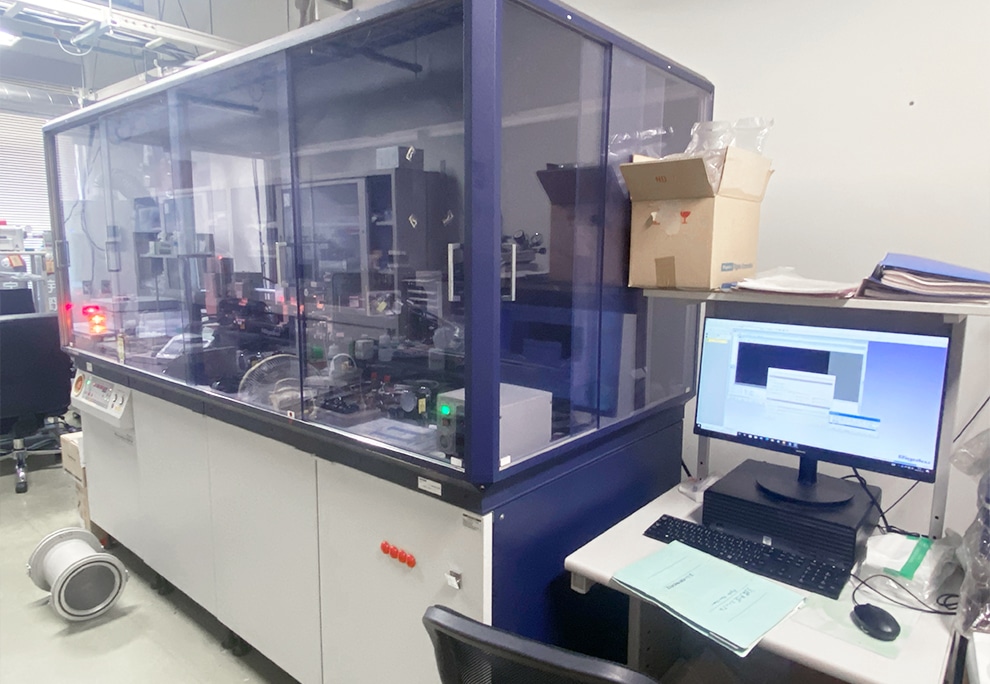

研究活動

各メンバーは独自の研究テーマに取り組み、世界最先端の分析・合成装置を活用して日々実験を行っています。 分子の「ねじれ」や「配置」を自在にデザインし、国際誌に掲載される成果を目標に、誰も見たことのない新たな構造と機能を生み出しています。 研究室では週1回の論文輪講、月1回のリサーチセミナーを通じて、最新の英語論文を批判的に検討し、研究計画の立案や発表の力を実践的に養っています。 研究者一人ひとりが切磋琢磨しながら、世界と戦える化学を追求しています。

-

精密有機合成化学研究室では、有機合成化学を基盤とし、新しい光化学反応の開発と、よく光る機能性蛍光材料の設計・合成・物性評価を行っています。 自分で考えた有機分子を、自分で作りましょう。 物性・反応性は予想通りかもしれませんし、予想に反するかもしれません。 国内外での学会発表と国際誌への投稿で、研究成果を世界に発信します。 有機化学が好きな人、集まれ!

研究活動

定期的にミーティングを開催し、テーマの選定から実験計画の遂行まで共同で行います。 雑誌会や輪講で基礎理論を補強し、研究に役立て、得られた成果は国内外の学会で発表します。 中間報告会や外部講師による特別講演を通じて新知見を吸収しましょう。 実験台と机は個別に割り当てられ、有機合成から物性評価、文献調査を並行して実施します。 安全を最優先に、仲間と切磋琢磨できる環境です。

-

高分子化学研究室では、高機能フェノール樹脂やハイブリッド材料など、先端的高分子・超分子材料の合成と機能解析を行います。フェノール系オリゴマー、Pillar[n]arene、液晶セルロース誘導体など多彩な素材を用い、化学修飾で性能向上を図ります。講義優先のM1から研究重視のM2/Dへと段階的に移行し、週1回の論文紹介と安全ミーティングで知識を深めます。

研究運営

前期は必修講義を履修し、午後は研究に集中。 中間(8月)・年末(12月)の報告会で全員が進捗を発表し、議論を通して改善策を検討します。 各研究グループでは定例報告会を開き、細かな進捗管理と次ステップの計画策定を実施。 自由度は高いものの、時間管理と自己責任が求められ、規則正しい生活習慣を通じて社会人基礎力も養成します。

-

電気化学研究室では、「エネルギー変換」をキーワードに持続可能な社会の実現に向けた研究を行っています。 ペロブスカイト・有機材料を用いたフィルム型太陽電池の高性能化や、燃料電池用の電極材料、光反応デバイス材料などの材料開発に取り組んでおり、未来のエネルギーを切り拓く研究を基礎から応用まで幅広く進めています。 また、海外の研究機関とも積極的に連携しており、国際的な視野で先端的な研究活動を展開しています。

研究活動

週2回の研究報告会で各自の進捗を共有し、実験計画の見直しや新知見の討論を行います。 不定期のジャーナル紹介や国際会議発表を通じて発信力を強化。 新歓コンパ、キャンプ、ゼミ旅行、忘年会など多彩なイベントを開催し、研究仲間との親睦を深めつつ、メリハリある研究生活を実現。 共同研究先との連携で最先端技術に触れられます。

-

分子機能解析化学研究室では、化学の力を駆使して幅広く役立つ新規機能性有機材料を開発し、人の健康や環境、エネルギーの諸問題の解決に寄与する研究を実施しています。 既存の機能性有機化合物を様々な化学的手法により詳細に解析し、より高機能な類縁体や新規機能を有する誘導体を設計し、戦略的有機合成により、効率良く目的有機化合物の構築に至るといった一連の課題に取り組んでいます。

研究活動

化学の基本的知識を網羅し、様々な分析機器の原理と操作法を習熟するとともに、社会で実践的に役立つ科学的素養とコミュニケーション力を身につけます。 自由闊達な雰囲気の下、研究室のメンバーと積極的な議論を重ねながら各自が独立した研究を遂行し、自主的な課題解決力と創造力を磨くことができます。

アクセス

〒920-1192

石川県金沢市角間町

アクセス方法

金沢駅から北陸鉄道バス「金沢大学行き」で約40分、「金沢大学(自然研)」「金沢大学(角間)」「金大中央」バス停などで下車。

バス停から各建物までは徒歩5分以内です。金沢駅東口バスターミナル7〜8番乗り場から発着しています。

キャンパスの環境と通学

金沢市中心部から約30分。キャンパス内に来客用駐車場もありますが、学生は公共交通の利用が推奨されています。

キャンパス周辺は緑あふれる丘陵地で、静かに勉学に集中できる環境です。

四季折々の自然が美しく、春は桜、秋は紅葉が楽しめます。

近隣には学生向けアパートも多く、全国から集まる学生がこの地で生活を送っています。